De la démangeaison mentale à l’intelligence collective : éloge de la curiosité

Je nais d’un vide minuscule, d’un « pourquoi ? » ou d’un « et si ? »

Je n’ai ni pieds ni ailes, pourtant je te fais voyager loin.

Je m’éteins si tu m’ignores, mais si on m’alimente, je deviens insatiable.

Qui suis-je ?

La curiosité !

La curiosité, un vilain défaut ?

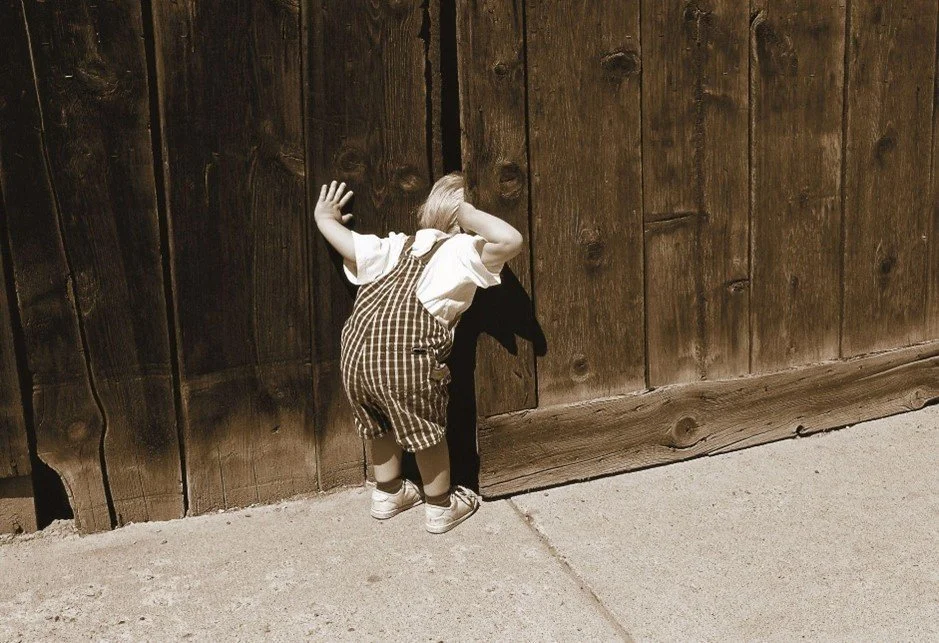

C’est ce que racontent certains contes et mythes populaires. Pandore qui ouvre la boite interdite, Barbe Bleue et ses placards sanglants... Ces histoires, racontées dès l’enfance, mettent le doigt sur les risques de la curiosité, sans doute pour prévenir les enfants que dépasser les limites et les interdits peut être dangereux. Vigilance, peur de l’inconnu et curiosité mal placée deviennent intrusion et dévoilent les secrets et les cadavres gisant dans le placard.

La curiosité est aussi et surtout l’un des principaux fils rouges de notre existence et de notre évolution, une petite graine qui parfois n’attend que d’être stimulée, encouragée, éveillée. (Flavia Mannocci, psychologue clinicienne spécialisée en thérapie cognitive et comportementale)

Parce qu’elle nous pousse vers la connaissance, permet l’investigation, autorise l’observation, encourage le questionnement, et garde notre esprit ouvert, la curiosité nous est utile et nécessaire pour sortir de nos habitudes et de nos routines, rencontrer de nouvelles personnes et s’impliquer socialement.

La curiosité au travail : une émotion et un carburant

Dans le monde professionnel, la curiosité est tout sauf un défaut, c’est un moteur :

Celui qui questionne avant de croire.

Celui qui permet de voir au-delà des préjugés.

Celui qui transforme l’inconnu en apprentissage.

Celui qui convertit les problèmes en solutions et les équipes en laboratoires vivants.

Le paradoxe ? C’est justement sa fonction : explorer des sentiers non battus, remettre en question les croyances et les préjugés, les habitudes mentales pour voir plus grand.

Curiosité et inclusion : un défi collectif

Toutes les émotions ont des vertus et une utilité ! La curiosité peut aussi avoir des aspects néfastes (intrusion, maladresse) qu'il est important de réguler. Cependant, la censurer serait une hérésie dans un monde où la créativité, la diversité et l’inclusion sont indispensables pour les organisations et la société. Une équipe qui ose poser des questions hors cadre, c'est une équipe qui innove. Et une culture d'entreprise qui nourrit l'intérêt pour l'autre développe les talents.

Être curieuse ou curieux, ça dérange ?

Soyons honnêtes : en entreprise, on aime la curiosité… jusqu’à un certain point. Tant qu’elle reste dans le cadre du poste, qu’elle ne remet pas trop en question la hiérarchie et ne bouscule pas trop les habitudes rassurantes et confortables.

On dit vouloir des « profils atypiques » ? Pourtant, dans les décisions finales, on retient souvent le « connu », le rassurant.

Parce que la curiosité demande de faire confiance et de renoncer au contrôle total.

Alors pourquoi recruter des esprits ouverts si c’est pour les enfermer dans des process étroits ?

Curiosité et performance : un duo prouvé

De nombreuses recherches montrent que la curiosité est un facteur de performance.

Francesca Gino (Harvard Business Review, 2018, The business case for curiosity) a démontré que la curiosité :

Améliore la collaboration et réduit les conflits.

Stimule l’innovation en augmentant la variété des idées.

Renforce l’engagement en redonnant du sens aux tâches.

Et contrairement à ce que l’on croit, elle protège aussi du biais de confirmation, cette tendance à ne chercher que ce qui conforte nos certitudes.

Une émotion d’exploration

La curiosité est une émotion à part entière.

Certains modèles issus des sciences affectives classent la curiosité et l’intérêt parmi les émotions d’exploration, au même titre que la surprise, l’espoir, ou le soulagement.

Ces émotions encouragent notre organisme à réévaluer une situation, à ajuster nos attentes et à rechercher de nouvelles informations après un changement. Elles permettent de relâcher la vigilance et de rouvrir le champ attentionnel.

Saviez-vous que les gens curieux ont plus de confiance en eux ?

Être curieux·se nécessite l’existence d’une « base sécure », dans laquelle l’on se sent protégé·e et serein·e. C’est depuis ce port d’attache que l'on ose partir explorer de nouvelles idées, de nouvelles relations, de nouvelles manières de travailler.

Une manager curieuse, par exemple, se donne le droit de poser des questions au lieu d'imposer des réponses. Et ça change tout pour l'équipe.

La démangeaison mentale des neurosciences

On pourrait dire que la curiosité est l’état émotionnel de l’apprentissage, comparable à des émotions comme l’intérêt ou l’étonnement, qui favorisent le développement de l’empathie et l’ouverture d’esprit.

George Loewenstein (1994, Carnegie Mellon) a décrit la curiosité comme une « démangeaison mentale », autrement dit un état inconfortable qui ne se calme qu’en trouvant la réponse.

Cette dynamique est soutenue par des recherches en neurosciences, qui montrent que le système de récompense dopaminergique s'active lorsqu'on comble ce manque d'information. La curiosité est donc autant émotionnelle que cognitive : un carburant puissant pour le plaisir d'apprendre. Ce pouvoir émotionnel unique explique pourquoi la curiosité favorise l'ouverture d'esprit, l'empathie et l'intelligence collective : elle nous relie aux autres et au monde par le prisme affectif le plus fondamental.

Les freins à la curiosité

Ironie du numérique : là où Internet devrait stimuler notre curiosité, les algorithmes des réseaux sociaux la restreignent. Les bulles de filtres (filter bubbles) ou des chambres d’écho réduisent notre champ d'exposition aux idées divergentes.

Résultat : moins d'angles nouveaux, plus de polarisation, et une curiosité restreinte au lieu d'être exaltée.

Des études quantitatives montrent que les utilisateurs accèdent à un éventail beaucoup plus restreint de sources via les réseaux sociaux que via des recherches classiques, ce qui limite notre curiosité à un faible nombre de canaux. Ces effets peuvent accentuer la polarisation, car les algorithmes renforcent les croyances dominantes des utilisateur·ices plutôt qu’ils ne les challengent et réduisent la diversité des opinions auxquelles nous sommes exposés. En conséquence, nos environnements numériques risquent de saturer notre curiosité, non pas en l’exaltant, mais en la restreignant là où elle pourrait pourtant nous pousser vers l’intelligence collective la plus riche.

Cultiver la curiosité dans un monde pressé

La curiosité ne se décrète pas, elle s’entretient :

Poser des questions ouvertes : pas « tu es d’accord ? », mais plutôt « Qu’est-ce que tu en penses ? »

Sortir du couloir de sa spécialité : lire hors de son domaine, assister à une réunion d’un autre service.

Accepter l’incertitude : résister à la tentation de conclure trop vite.

Récompenser l'exploration : même si elle ne produit pas un résultat immédiat.

Certaines entreprises l'ont compris : Google, par exemple, a instauré la règle du 20% de temps libre pour explorer des projets personnels. Résultat ? Gmail et AdSense.

Et si c’était contagieux ?

La curiosité d’une seule personne peut transformer une équipe entière.

Parce qu’une question ouverte bien placée peut rouvrir des portes fermées depuis longtemps. Parce qu’un « et si on essayait autrement ? » peut déminer un conflit larvé.

Alors oui, la curiosité demande du courage : celui de dépasser le connu, de se rendre vulnérable en avouant qu’on ne sait pas…

Dans un monde saturé d’urgences et de certitudes, elle est peut-être une belle alliée pour co-construire un avenir qui donne envie.

À semer sans modération chez les enfants, les adultes, au sein de nos organisations et collaborations.